ナイチンゲールが生きた社会

- 1. はじめに

- 2. 二つの国民

- 3. フローレンスという名前

- 4. クリミヤ戦争

- 5. 下層階級を「けだもの」扱いするジェントルマン

- 6. 看護婦の泥酔と不道徳

- 7. 専門職としての看護師

- 8. 大英帝国であったイギリス

- 9. 階級社会を生み出した自由放任主義

1. はじめに

ナイチンゲール(1820–1910、イギリス)の生きた時代は、貧富の格差が大きく、女性の職場は少なく、あったとしても低賃金の仕事にありつけるだけでした。医療は往診を中心とするもので、病院は、自宅に医者を呼ぶことのできない貧困層を収容する施設でした。

看護婦といっても現在のような看護師のイメージではありませんでした。1840年代のイギリスでさえ、まだ看護婦の仕事は確立していなかったのです。

看護婦どころか、現在のような病院も存在していませんでした。上流階級の人びとは病気になれば医者が家まできて診察し、家で療養し、亡くなっていました。都市の下層階級の人びとは、家で看病する人がいなければ病院に入ることになるのですが、それは粗末なベッドがぎっしりと並び、風通しが悪く、暖房もない建物で、衛生状態は極端に悪いものでした。つまり病院は、極貧の人が最期に収容されて死を待つところにすぎなかったのです。

看護婦はいましたが、彼女たちは婚外子を産んだり何らかの事情で家を出た人たちであり、病院に住み込んでいました。患者たちはアルコールで憂さを晴らし、娼婦としての看護婦を巡って争っていました。

ナイチンゲールはそのような社会において、病院を改革し、看護師の仕事をアマチュアの仕事からプロフェッション(専門職)の仕事へと高めました。

現在の日本社会は、自己責任論が声高く主張され、急速にナイチンゲールの生きていた時代と同様の格差社会/階級社会に移行しつつあります。そのような変化の時代だからこそ、ナイチンゲールの活動を振り返り、彼女の警告に耳を傾けねばならないといえます。

2. 二つの国民

フローレンス・ナイチンゲール(1820−1910)が生き、活躍した時代のイギリスは、ジェントルマン(上流階級)と労働者という二つの階級に明確に分かれた二つの国民がいた社会でした。

ナイチンゲールの時代のイギリスでは、上流階級と下層階級(労働者階級)という「二つの国民」のあいだに深い溝が刻まれていました。二つの階級のあいだには、中流階級(ミドルクラス)が存在していましたが、収入面では上流階級に匹敵する上層中流階級と、上層労働者並みの収入しか得られなかった下層中流階級とに分かれていました。そこで、三つの階級は、結局、二つのグループに大きく分断されていたのです。ベビジャミン・ディズレーリ(1804〜81年)という政治家は、若き日に書いた小説『シビル』(1845年)のなかで、この状態を、簡潔につぎのように指摘しています。

「二つの国民。そのあいだには、なんの往来も共感もない。かれらは、あたかも寒帯と熱帯に住むかのように、またまったくべつの遊星人であるかのように、おたがいの習慣、思想、感情を理解しない。それぞれちがったしつけで育てられ、まったくちがった食物を食べている。おたがいにべつのしきたりがあって、同じ法律で統治されてはいないのだ。この富める者と貧しき者」。(長島伸一『ナイチンゲール』)

産業革命が終わり資本主義が確立した時代

いつの世にも貧富の格差というものは存在します。そして私たちは、往々にして、富は勤勉の結果、貧困は怠惰のあかしと考えがちです。こうした「常識」は、はたして正しい認識といえるでしょうか。

ナイチンゲールの時代には、しかし、こうした「常識」が支配していました。労働者の貧困や、都市の不衛生な生活環境は、当の個々人の不節制や不道徳から引きおこされたものであって、かれら自身の人格上の欠陥に由来する――これが当時の社会の支配的な見解でした。そのため、個人の「自由」を尊重すべき社会や国家は、個人の活動に干渉すべきではなく、これを放任すべきだと考えられていたのです。

こうした自由放任主義の主張は、なにも一九世紀にはじまったわけではありません。前世紀にも主張されていました。しかし、一八世紀は、特定の団体や個人の経済活動が国王の手厚い保護をうけ、その網から漏れたグループや個人とのあいだに不平等が生じていた時代でした。したがって、一八世紀に、国家の干渉をきらい経済活動の自由放任をうたうことは、新しい時代を先どりする進歩的立場の表明であったのです。

ところが、自由競争が実現されると、こんどは新たな問題が生まれます。企業間の競争は敗者を倒産に追いやり、倒産は失業を、失業は貧困を生むことがとうぜん予想されます。社会保障制度が整備される以前の時代です。病気や老齢も、貧困にむすびつく可能性があります。しかもそれらは、怠惰や不節制といった個人の責任ではかたづけられません。むしろ、国家が積極的に関与すべき「社会問題」なのです。

したがって、自由競争社会において、貧困や公害や都市衛生環境の悪化などを「社会問題」と意識せず、自由放任主義でよしとする考えは、時代の趨勢を正しくとらえるものではなかったのです。それでも、自由放任は有力な時代精神として生きつづけます。それには理由がありました。

ナイチンゲールの時代は、産業革命が終わり、「資本主義社会」が確立した時代でした。資本主義社会とは、文字どおり、資本(家)が主人公の社会ですから、資本の本性(つまり競争をつうじてより多くの利潤を獲得すること)が、いかんなく発揮されます。たとえば、テムズ河の汚染が、「河の両岸の製作所やタール工場」から排出される廃棄物によることが明らかになったとしても、公害防止に費用を投ずることは利潤を削減することになりますから、資本はそれを放置します。また、国家がそれに干渉することを資本はきらいます。ようするに、自由放任の「自由」は、「資本にとっての自由」を意味していたのです。

この問題はのちにもとりあげますが、ナイチンゲールは、こうしたからくりに、あるていど気づいていました。ここでは、一例だけをあげておきましょう。これも『看護覚え書』の一節です。

「清浄な空気を採り入れるには、住居の構造そのものが、外気が家のすみずみにまで容易に入ってくるようになっていなくてはならない。建築業者たちは、まずぜったいにこのことを考慮しない。かれらが家を建てる目的は、あくまでも投資する資金にたいして最大の利潤をあげることであって、居住者の医療費を節約することではないのである。しかし、もし居住者たちがかしこくなって、不健康な構造の住居に住むことを拒むようにでもによもなれば、......もうけにめざとい建築業者たちは、たちまち正気にもどるであろうに」。 (長島伸一『ナイチンゲール』)

3. フローレンスという名前

ナイチンゲールは、一八二〇年五月一二日、イギリスの上流階級の家庭に生まれました。父のウィリアムは、ケンブリッジ大学に在学中の二一歳のときに、ばく大な遺産をうけついでいます。(中略)

両親は、一八一八年に、結婚と同時にドーヴァー海峡を渡ります。つまり、ヨーロッパ大陸へ新婚旅行に出かけます。どれほどの期間だと思いますか。一ヵ月などという短い期間ではありません。ほぼ三年間です。一九世紀のイギリスの上流階級とは、働かなくとも一生涯「地代」や「利子」でくらしていける人びとなのです。ひとにぎりのこの上流階級にとって、三年間の新婚旅行は、とくべつめずらしいものではありませんでした。

翌年、イタリアのナポリで娘が生まれます。パースィノープ(愛称パース)と名づけられました。それは出生地のギリシャ名にちなんだものです。本書の主人公フロレンス・ナイ チンゲール(愛称フロー)は、姉の誕生の一年後に生まれています。彼女の名前も、イタリアの生誕地フィレンツェにちなんで名づけられたものです。

二人の姉妹の性格は、成長するにつれてそのちがいをきわだたせました。姉のパースは、陽気で社交好きな気質や、無頓着であきっぽい性格を、主として母親のファニーからゆずりうけたようです。姉と母とが、やがてフローへの干渉で終始手をむすぶことになることからみても、二人の気性には相通ずるものがあったのでしょう。

たいするフローの、几帳面さや、抽象的思考能力、また将来いかんなく発揮される統計好きな気質は、父親ゆずりとみられています。もちろん、ここでも、いいことずくめではなく、彼女の陰気さも父親から、ものごとをおおげさにうけとる性向は母親から、あわせてゆずりうけています。

ところで、彼女が上流階級の出であることは、名前の由来ばかりでなく、少女時代をすごした二つの豪邸にもはっきりしめされています。一つは、両親の新婚旅行直後に、ロンドンより北のダービシャー州に新築されたリハースト荘。それは、丘の上に建つ、見晴らしのよい、一五もの寝室をもつ屋敷でした。しかし、世界地図を見ればわかるように、口ンドンは、北海道よりもずっと北に位置して います。両親は、夏場はリハーストですごすとしても、冬場はもっと南の温暖な地がてきとうと判断しました。

そこで、フローが五歳のとき、もう一つの屋敷が購入されます。ロンドンの南西ハンプシャー州にあるエンブリー荘がそれです。そのふんいきは上の絵からも想像がつくでしょう。この屋敷は、フローが一六歳になったとき、母親の提案で増改築されています。当時の上流階級の習慣にならって娘二人を「社交界入り」させるには手狭である、というのがその理由でした。六つの寝室と新しいキッチンがつけくわえられ、父の書斎の一部がひろげられ、応接間の内装もあらためられ、外観もゴシック風に改装されました。じつは、エンブリー荘の改築中に、ナイチンゲール家の四人は、新婚旅行以来二度目の大陸旅行に出かけています。(中略)

産業革命がもたらしたもの イギリスには、ロンドンに、たとえばマンチェスター、リヴァプール、グラスゴー、シェフィールド、バーミンガムといった諸都市がありますが、ロンドンをのぞくこれらの都市は、産業革命期に急成長をとげた新興の産業・港湾都市です。産業革命は、綿工業の機械化を中心にして、関連産業をまきこむ大量生産社会をもたらしました。大量生産 がおこなわれるためには、機械設備と工場のほかに、生産にあたる多数の労働者が必要ですが、都市周辺の農業人口が吸いあげられて、これにあたりました。産業革命は、したがて、かつての農業社会を工業社会に変化させたのです。

大量生産された商品が消費者の手にすみやかにとどくためには、輸送手段が整備されていなくてはなりません。したがって、産業革命期はまた交通革命の時代でもあったのです。

道路が改修され、運河も建設されました。しかし、なんといっても大量輸送に大きく貢献のが鉄道と汽船でした。 フローが一〇歳のとき、世界で最初の鉄道がマンチェスターとリヴァプールのあいだに開通しました。それからわずか二〇年のあいだに、鉄道網がほぼ完備していますから、このあいだに物資輸送の大変革がもたらされたことも想像がつくでしょう。もちろん、鉄道や蒸気船は、商品の移動ばかりでなく、人の移動にも寄与します。(中略)

産業革命は、社会生活のうえでさまざまな変化をもたらしました。鉄道の普及が旅行のスタイルを変えたことはいうまでもありません。それはまた、「通勤」を可能にしました。 かつては、職場と住宅とが一致しているか、きわめて接近しているのがふつうのことでした。 しかし、工業都市の工場周辺だけでは、労働者の住宅をまかないきれません。鉄道がそれを解決したのです。通勤が可能になると郊外もひろがり、都市圏はますます大きくな リます。産業革命は、機械化・工業化とともに都市化をもたらしたわけです。

工場労動は、かつての熟練のような複雑な作業を不要にします。機械の補助をおこなうような単純な作業なら、子供でもできるようになります。こうして、産業革命は、安い賃金で雇うことのできる児童を、工場のなかに引きいれることになりました。ここにも「資本の本性」がはっきりとあらわれています。(中略 )

もっとも、フローのような上流階級の子供たちは、児童労働とは無縁の世界を享受することができました。父親自身が労働とは無縁なのですから、それもとうぜんです。上流の子弟の教育には、当時、家庭教師をつけるのがふつうでした。父のウィリアムは、二人の娘のために女性家庭教師をさがしますが、適任者が見つからず、結局自らの手で教育する決心をします。フローが一二歳のときです。

父親の教育は、かなりきびしいものだったようです。ギリシャ語やラテン語といった当時の「教養」のほかに、イタリア語、フランス語、ドイツ語、歴史、哲学などを学んでいます。音楽と絵画だけは、とくべつに家庭教師がつきました。

なんというちがいでしょうか。一方は、子供時代からまともに教育をうけられずに労働の現場に身をおかざるをえない階級。他方は、豪邸に住み、申し分のない教育をほどこされ、労働とは無縁の世界に安住できる階級。「二つの国民」に分断された産業革命後の社会では、人は「育ち」によってではなく「生まれ」によって属する階級がきまってしまい、みずからの出自を「教育」や「努力」によっては、容易に変えることができなかったわけです。(長島伸一『ナイチンゲール』)

4. クリミヤ戦争

![2]クリミア戦争[2]①クリミア戦争(1853~56年)時のバルカン ...](https://ywl.jp/storage/content/thumbnail/2PISN4N0w7KHjUp6FBCB.jpg)

クリミアの悲劇とは、それは、イギリス陸軍に内在する組織的欠陥であり、かずかずの不合理な規則であり、それにがんじがらめにしばられた将校たちの無責任体制だったのです。もはや、看護以前の、あるいは看護をこえる問題というべきでしょう。じっさい、ナイチンゲールは、一八五五年五月 につぎのように記しています。

「戦争の真のおそろしさはなにか。それはちょっとだれにも想像できないでしょう。それはけがでもなければ血でもなく、突発熱や体温低下や急性・慢性の赤痢でもなければ寒冷でも酷暑でも飢えでもありません。それは兵卒においては、アルコール中毒と泥酔による蛮行、道徳の低下と乱脈な生活であり、士官においては、ねたみあいと卑劣な陰謀、無関心と利己的な行動、これらこそが戦争の真のおそろしさなのです」。

(長島伸一『ナイチンゲール』)

上流階級の家庭に生まれたナイチンゲールは、高いレベルの教育を受け、また、若い頃から「近代統計学の父」ベルギー人アドルフ=ケトレー(1796年-1874年)を信奉し、数学や統計に強い興味を持ち、優秀な家庭教師について勉強したと言われています。

ナイチンゲールは、イギリス政府によって看護師団のリーダーとしてクリミア戦争(ロシアとトルコの間の戦争で、イギリスはフランスとともにトルコに味方してロシアと戦った)に派遣されると野戦病院で骨身を削って看護活動に励み、病院内の衛生状況を改善することで傷病兵の死亡率を劇的に引き下げました。

彼女は統計に関する知識を存分に使ってイギリス軍の戦死者・傷病者に関する膨大なデータを分析し、彼らの多くが戦闘で受けた傷そのものではなく、傷を負った後の治療や病院の衛生状態が十分でないことが原因で死亡したことを明らかにしたのです。

彼女が取りまとめた報告は、統計になじみのうすい国会議員や役人にも分かりやすいように、当時としては珍しかったグラフを用いて、視覚に訴えるプレゼンテーションを工夫しました。今も「鶏のとさか」と呼ばれる円グラフの一種はこの過程で彼女によって考え出されたものです。

ナイチンゲールと「伝説」

ナイチンゲールのことを「クリミアの天使」と か「ランプをもつレディ」という評価は、一面の真実をふくんでいます。ナイチンゲールは、たしかに、兵士の待遇改善に尽力してきました。

ナイチンゲールにとって、そのような表現は、クリミアの悲劇の実態と地道な苦労を虚像に変える不幸の種だったのです。 スクタリでの任務が終わった一八五六年七月に書かれたつぎのことばが、なによりも雄弁にそのことを語っています。

「かねてから心を痛めてきたことですが、私のこの実験事業に寄せられたはなばなしい声望を聞くにおよび、私はいっそう心を痛めています。この仕事にたいする並はずれた喝采がわれわれのなかに呼び起こした虚栄心と軽挙妄動(けいきょもうどう)とは、この仕事にぬぐい去ることのできない汚点をのこし、おそらくはイギリスではじまった事業のなかでもっとも将来性あるこの事業に、害毒を流しこみました。困難と辛苦と苦闘と無名のなかで、この仕事に着手したわれわれの当初の一行のほうが、ほかのだれにもましてよい仕事をしてきました。

...少数者による静かな着手、地味な労苦、黙々と、そして徐々に向上しようとする努力、これこそが、ひとつの事業がしっかりと根を下ろし成長していくための地盤なのです」。 (長島伸一『ナイチンゲール』)

クリミヤ戦争後、ナイチンゲールは美化された「伝説」に振り回されず、社会改革に打ち込んでいきます。

5. 下層階級を「けだもの」扱いするジェントルマン

ジェントルマンは下層階級の人びとを同じ人間として見ることができませんでした。自分勝手で野卑で肉欲の満足のために生きているとみていたのです。

兵士たちは、戦場でも病院でも、泥酔と乱脈な生活をくりかえしていました。なぜでしょうか。陸軍大臣のパンミュア卿はつぎのように答えています。「大多数の兵は、自分勝手で野卑で、食欲を至上の目的として生き、あたえられるものすべてを肉欲の満足のために費やしてしまうのである。この現実をあらためたいならば、まず英軍兵卒の出身階級そのものをあらためねばなるまい」。

パンミュア卿のこの差別的見解は、しかし、上流階級に属する人びとの多数意見でした。下層階級出身の兵士が飲食にふける理由は?という問いに、それは下層出身だからだ、と答えているのです。答えになっていないことは明らかでしょう。(長島伸一『ナイチンゲール』)

下層階級出身の兵士を「けだもの」扱いする将校もいました。

ナイチンゲールは、クリミヤ戦争中、将校たちから、「あなたはあのけだものたちを甘やかすことになってしまうでしょう」といわれつづけました。「けだもの」とは兵士のことをさしているのです。将校たちは、兵士を戦場で勇猛果敢にたたかわせるためには、かれらを無法者のままに放置しておかねばならないと考えていました。彼女のペンが、はじめて、それを否定したのです。兵士を人間らしくあつかうような制度改革の必要性が、ここにはじめて、書きつけられたのです。(長島伸一『ナイチンゲール』)

下層階級を「けだもの」扱いするジェントルマンたちのなかにあって、ナイチンゲールは、民衆層を「人間」として扱おうとしました。民衆層を人間として遇するという思想が、ナイチンゲールのおこなった衛生改革だったのだといえます。

同じ上流出身でも、ナイチンゲールの考えは、まったくちがっていました。彼女は、たとえば、下層階級の女性が売春に走る理由について、つぎのように述べています。

「イギリスにおいては、女性の労働への道はその数も少なくまた狭く、そして人はあふれている。そのため、ロンドンその他の大都市では公然と身を売って生きている女性もおおぜいいるし、また昼間は労働に従事し夜になると罪を犯すというおぞましい中間地帯をさまよっている女性もおおぜいいる。……職の不足、不十分な賃金、保護と抑制の欠如などが原因となっているのである」。(長島伸一『ナイチンゲール』)

ナイチンゲールの活動した時代、ロンドンの街には娼婦があふれていました。

ロンドンの街には娼婦があふれていたという証言は多い。(中略)『接触感染症法上院特別委員会報告』(1866-67年)は「実態にどれだけ近いかは断言できない」と断りながらも、ロンドンで4万9000人、全国で36万8000人という数字をはじきだした(この数字は生活費の全部ではなく一部を稼ぐ者も含んでいる)。1841年のロンドンの15歳から50歳までの女性の人口は59万6000人だから、その8%が売春をしていたことになる。(中略)

ロンドンの特徴は広大な貧困層を内部に抱えこんでいたことだ。(中略)

ヴィクトリア時代の売春の一特徴は、貧しい女性たちのアマチュアリズムである。ちなみにスロップ・ワークと呼ばれた洋服産業にたずさわる女性は、一日14時間労働はざら、シャツを一ダース縫っても稼ぎはやっと4シリング6ペンスという低賃金だった。

(度会好一『ヴィクトリア朝の性と結婚』)

ナイチンゲールは下層階級の女性に娼婦が多いのは、モラルが低いからではなく、女性の就くことのできる仕事が少なく、あったとしても低賃金労働であったからだと指摘しています。

ナイチンゲールの時代に、尊敬されるべき女性の職業は限られたものでした。ミドルクラスの女性の就くガヴァネス(女性家庭教師)くらいしかなかったのです。

ガヴァネスというのは、上流家庭に住みこんで女児の家庭教育全般を担当していた女性たちのことです。出身は中流階級の中層または下層にぞくするのがふつうでした。なぜなら、中流階級の上層以上の女性は働く必要がなかったし、下層階級の女性はほとんど教育をうける機会がなかったからです。(長島伸一『ナイチンゲール』)

6. 看護婦の泥酔と不道徳

ナイチンゲールは上流階級の出身でした。ナイチンゲールは看護婦を志します。それは当時の上流階級の常識に反するものでした。当時、看護婦という職業は、下層階級の無教養な人々が就く仕事だと考えられており、娼婦、アルコール中毒者などがたずさわっているのが実情でした。そのため、上流階級のレディが就くような仕事ではなかったのです。

1858年に出版された『女性による陸軍病院の看護』のなかには、つぎのような指摘がみられます。「看護婦は、注意深く、能率的で、しばしば上品であり、つねに親切であるが、ときとしては酔っぱらいだったり、身持ちが悪かったりする」と。「ときとしては」という表現は、「ほとんどつねに」といいかえたほうが正確なほどでした。

当時の病院では、ジンやブランデーなどが病棟にもちこまれることもめずらしくなく、それは患者ばかりでなく看護婦にも共通していたからです。また、男子病棟の看護婦が男子の病室に寝泊まりすることすら公然とおこなわれていました。信じられないことかもしれませんが、看護婦の泥酔と不道徳は、当時の「常識」だったのです。(長島伸一『ナイチンゲール』)

このような状況は病院自体も同じでした。ナイチンゲールが活動するまでの医療は、医者による家庭への往診が主流であり、医者の往診を頼めるのは上流、中流の家庭に限られていました。病院は医者の往診が頼めないような下層階級の人々が収容される場所だったのです。

19世紀なかごろの病院は、不潔と不道徳のはびこる温床地帯でした。『病院覚え書』には、当時の病院の状況が手にとるように描かれています。たとえば、「床や壁には有機物がしみこみ、わずかな湿り気さえあれば有毒な臭気を発散する。そこで、床を洗うとせっけんと水以外の臭いが出てくるわけで、いくつかの病院でよごれた床を洗ったら〔患者の患部の膚が赤くはれ、激痛をともなう〕丹毒が発生した」といった指摘がそれです。また、「わが国のある民間病院で、看護婦が五人、つづけざまに熱病にかかって死亡しているが、それはその病院の排水設備に欠陥があったためである」とも記されています。

『看護覚え書』のなかには、「住居を健康に保つには、つぎの五つの基本的な要点がある」として「清浄な空気、清浄な水、適切な排水、清潔、陽光」があげられています。しかし、右の指摘から判断すると、これら五つの要素は、当時の病室では十分にかなえられていなかったということになります。

(長島伸一『ナイチンゲール』)

7. 専門職としての看護師

ナイチンゲールは看護婦をプロフェッションという専門職にしようとしました。プロフェッションと呼ばれる専門職はジェントルマン階級が独占するものでした。ナイチンゲールは看護婦をそのような専門職に位置づけようとしたのです。

1893年に米国でつくられた「ナイチンゲール誓詞(せいし)」では、プロフェッションという言葉が二度使われています。

Florence Nightingale Pledge: I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly,

to pass my life in purity and to practice my profession faithfully.

I will abstain from whatever is deleterious and mischievous,

and will not take or knowingly administer any harmful drug.

I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession,

and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and

all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling.

With loyalty will I endeavor to aid the physician in his work,

and devote myself to the welfare of those committed to my care.

《ナイチンゲール誓詞》

私は、私の生涯を清く過ごし私の専門職を忠実に行うことを、ここに集う人々の面前で、厳かに神に誓います。

私は、どんなものも毒あるもの害あるものは一切絶ち、有害な薬はどんなものも用いることなく、また、知っていながらこれを人に与えることは致しません。

私は、私の専門職の水準を維持し、高めることに全力で努めます。私は、任務に当たって私が取り扱った人々の個人的な情報のすべて、職業上知り得た一家の私的事情のすべてを、人に漏らすことは致しません。

私は、誠実に仕事上の医師を助け、私の手に託された人々の幸せのために身を捧げます。(プロフェッションを専門職とした訳)

ナイチンゲールは『看護覚え書』(1859年)のなかの「英国で看護師として雇われている女性の数についての所見」で、看護師をアマチュアからプロフェッションに移行するよう提言しています。

1851年度の国勢調査によると、英国の職業看護師は2万5466人、個人の家庭で看護・保育にあたっている者は3万9139人、助産婦は2822人でした。

このうち家庭で看護・保育にあたっている者はその半数が5〜20歳の年齢層で、職業看護師はその半数が60歳以上です。

この人たちの効率をよくして、できるだけ多くの人に健康の本当の意味を普及させる役割を果たしてもらうことが、「国家としての大きな事業」であると言えるでしょう。

(茨木保『ナイチンゲール伝:図説 看護覚え書とともに』)

家庭で看護・保育にあたっている者の半数は未成年でした。職業看護師の半数は60歳以上でした。ナイチンゲールの生きた時代の英国の平均寿命は40歳台でしたから、60歳は高齢者にあたります。つまり看護にあたるべき人びとの半数が、未成年者や高齢者で占められていたということです。

ナイチンゲールからすると、それらの人びとはプロフェッションではなくアマチュアということになります。

彼女は、「看護は最上級の芸術のひとつである」と述べています。そして、「芸術なり看護なりにおけるしろうと(アマチュア)というものが、なぐさみのためにそれをする人びとをさすのであれば、それはもはや芸術などではないし看護でもない」と指摘しています。つまり、プロの芸術や看護しか認めていません。(長島伸一『ナイチンゲール』)

アマチュアであるかぎり、それは看護とは呼べないとナイチンゲールは主張しているのです。ナイチンゲールの尽力により、「無知で飲んだくれでふしだらな女」という看護婦にまつわる通念が一掃され、プロフェッションとしての看護師像が確立されることになります。

8. 大英帝国であったイギリス

ナイチンゲールの生きた時代のイギリスは貧富の格差が極端にまで開いた社会でした。それは国が貧しかったからではありません。その当時のイギリスはヴィクトリア朝時代と呼ばれ、繁栄を遂げた社会でした。

ヴィクトリア朝時代というのはヴィクトリア女王(1819−1901)が君臨した時代(1837−1901)を指すものです。

ヴィクトリア朝時代のイギリスは大英帝国と呼ばれ、世界を一周するほどの広大な植民地を持ち、「日の沈まぬ帝国」と言われました。

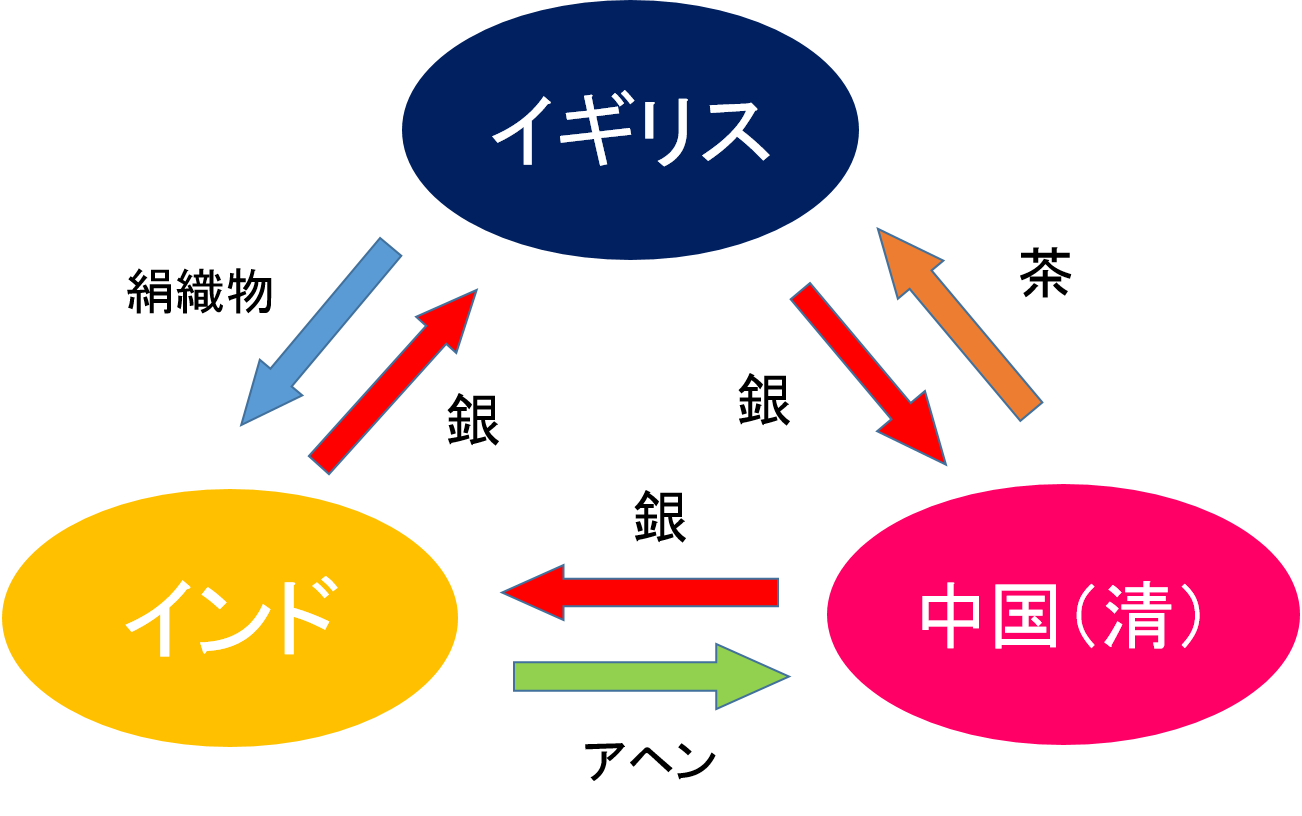

イギリスはヨーロッパの片隅にある島国でしたが、二つの三角貿易によって世界最強の帝国に成長していきます。その背景は産業革命です。

一つ目の三角貿易は、17~18世紀に展開されたイギリスなどによる大西洋での貿易。イギリスは18世紀に自国製の武器(銃)や綿織物、雑貨をアフリカに運んで、黒人奴隷と交換し、アフリカから黒人奴隷をアメリカ新大陸・西インド諸島に運び、そこからヨーロッパにタバコや綿花、砂糖などを運んだものです。とくにイギリスは三角貿易で得た富を資本として1760年代から始まる産業革命を推進する財源としました。

二つ目の三角貿易は、19世紀にインドのアヘンと中国の茶を結びつけるものでした。18世紀あたりからイギリスではお茶が好まれるようになり、イギリス人の紅茶愛好がスタートします。紅茶の原料になるお茶は中国から輸入しました。ところがイギリスから中国に輸出するものはなく、輸入超過の状態になってしまいました。そこで植民地であったインドでアヘンを製造し、それを中国に売りつけたのです。

この二つの三角貿易によってイギリスは巨大な富を蓄積し、19世紀には世界最大の帝国になります。イギリス人は紅茶好きだとされていますが、そのような紅茶愛好文化は、西インド諸島から運ばれてくる砂糖と中国から運ばれてくる(後にはインドでも栽培されるようになる)お茶によって成立したものです。

このように19世紀のイギリスは、アジア、アフリカ、北米の西インド諸島などの植民地から膨大な富を吸い上げます。ところが、そのような富が国民全体に行き渡ったのかというと、そういうわけでもありません。国内では労働者階級を搾取し、老若男女を問わない長時間の低賃金労働に労働者を縛り付け、悲惨な社会状況をつくり出してしまいます。

つまり海外の植民地からの搾取と国内の労働者からの搾取によって、イギリスは大英帝国として世界最強の国家になるのです。それがヴィクトリア朝時代と呼ばれるイギリスの社会状況です。

9. 階級社会を生み出した自由放任主義

イギリスが経済的な繁栄を遂げながら大量貧困層を生み出したのは、政治経済における自由放任主義によるものでした。自由放任主義というのは、現代でいえば規制緩和・民営化であり、貧困者に対する自己責任論ということになります。

そこにはナショナル・ミニマム★という概念がまだ成立していません。そのため弱肉強食の自由競争の社会となります。貧困な者を自由競争のスタートラインにつけるための社会保障が整備されていないので、莫大な数の貧困層を生み出してしまいます。

★ナショナル・ミニマム(national minimum)とは、国家(政府)が国民に対して保障する生活の最低限度(最低水準)のことである。イギリスのウェッブ夫妻が『産業民主制論』(1897)で提唱した。「最低賃金」、「労働時間の上限」、「衛生・安全基準」、「義務教育」の4項目からなる。

ナイチンゲールは1876年4月に『タイムズ』紙に掲載された論文で、自由放任主義を厳しく批判しています。

「たとえある施設が『〈貧富両者〉に向けた熟練看護婦の提供』をしはじめようとしても、とくにそれで『採算のとれる』ようにしようと思えば、結局は『富める者』のみのための『熟練看護婦の提供』ということになってしまうだろう。つまり、その施設が『採算のとれる』ことをたてまえとしていれば、いいかえれば、看護婦がその施設を『支える』のであれば、『富める者』がまずやってくるにちがいない。そして『富める者』が最初にくれば、かれらは最初から終わりまで占めることになるだろう」。(長島伸一『ナイチンゲール』)

富裕層だけではなく、すべての人を診療する医療施設にプロフェッションである熟練看護師を提供したとしても、その施設が採算を目的とするならば、結果的にその医療施設は富裕層だけの利用となってしまうだろうと指摘しているのです。

採算を目的とする施設で熟練看護師がいるのならば、富裕層がまず患者としてやってくる、そしてそのまま富裕層に占拠されるだろうというのです。

たとえばイギリスのエリート養成機関であるパブリックスクールは、本来は慈善的な意図で貧困家庭児を入学させるために設立されたものでした。ところが評判が高くなり、富裕層の子弟が入学するようになると、生徒・学生のほとんどが富裕層の子弟で占められるようになるのです。貧困層に特別な配慮をしないかぎりは、社会の優秀・優良な施設・機関は、富裕層だけが利用するものに変わるのです。

現在の日本社会も新自由主義(ネオリベラリズム)★が政治経済の面で主流になり、貧富の格差が凄まじい勢いで進んでおり、急速にヴィクトリア朝的な階級社会へ移行している状態です。

★ 政府の規制を緩和・撤廃して民間の自由な活力に任せ成長を促そうとする経済政策。緊縮財政や外資導入、国営企業の民営化、リストラのほか、公共料金の値上げや補助金カットなどを進めるため、貧困層の生活を直撃し国民の反発が強い。

現代においても、あるいは新自由主義が席巻する現代においてこそ、ナイチンゲールの警告に耳を傾ける必要があるのだといえるでしょう。

【参考文献】

茨木保『ナイチンゲール伝:図説 看護覚え書とともに』(2014年、医学書院)

長島伸一『ナイチンゲール』(1993年、岩波ジュニア新書)

度会好一『ヴィクトリア朝の性と結婚』(1997年、中公新書)

ミソジニーとホモソーシャルが分かりやすい本の紹介

先日、銀行の窓口で60歳代の男性が窓口の行員に対応が悪いと罵声を浴びせていました。相手が女性で若く、しかもヒラだからでしょう。彼は女性蔑視(ミソジニー)をしているのです。「男らしさのボックス」(後日詳細は投稿します)に閉じ込められ、ネガティブなホモソーシャルの世界で生きているから、何の躊躇いもなく行員を怒鳴るのです。同じ対応で、相手が男性で、役職付きでしたら、どうだったでしょうか?

私たちはこのような場面に何度も遭遇します。そんな時に、モヤモヤして確実に自分が二次被害を受けますよね。そういう社会を変えていくにはまずそのことにモヤモヤしているだけではなく、その構造を学ぶことです。

最近、ミソジニーとかホモソーシャルというワードをSNSでよく見かけると思います。分かりやすい本が出ましたので、おススメします。

こういうふうに分かりやすく書いています。

家父長制と、ミソジニー(女性軽視) の関係性

このマンガのお父さんが「女なんか」と女性を下に見てしまうのは、「たまたまひど いことを言う人だった」などの個人的な価値観の話で終わるものではありません。

日本には、父親を家の長とする「家父長制」というものがありました。父親は家族 を統括する強い権限を持っており、さらに、跡を継ぐ男児が次期リーダーという考え 方で、家を存続させるために男性が重宝されていたのです。一方女性は、多くの場合 サポート役にまわることしか許されませんでした。それが理由で、いまだに「女性は 男性の自分よりも劣っていて、守るべきもの。自分が上に立ち、養っていかなければ ならない」という価値観を受け継いでしまっている男性は少なくありません。

「大黒柱 であらねばならない」、「女性に頼られなければならない」という、男性だからこそ感 じやすいプレッシャーや生きづらさは、「女性は劣っている」という前時代的なミソジニーの上に成り立っている側面があります。それならば、男性のためにも女性のためにも、少しずつほどいていきたい考え方ですよね。

(著:パレットトーク イラスト:ケイカ『あの時も「こうあるべき」がしんどかった〜ジェンダー・家族・恋愛〜』シンコーミュージック・エンタティメント、2021年)

「ホモネタ」でゲイを透明化していないか?

解説の「ホモソーシャルってどういう意味?」(p.67) でも前述したとおり、男性の中には自分を男性の中のヒエラルキーの上部に据えるために、ゲイを下に見 たり、女性を支配している側であるという立場をとる発言をしたりという雰囲気が存在しています。もちろん全員がそうだというわけではありませんが、こうした言動が出てしまいやすい環境が作られてしまっていることは否定できません。

p.67 ホモソーシャルとは「同性同士の性や恋愛を伴わない絆やつながり」を指す言葉です。特に男性同士の、いわゆる「男の付き合い」といった意味で使われることが多いのでポジティブな意味にも捉えられるような気がしますが、実は多くの人の生きづらさを生んでしまったり、誰かを傷つけてしまったりすることもあります。

このマンガで描かれる男性同士の掛け合いの中で「冬馬、まさかソッチってこ とないね?」というセリフが出てきます。「ソッチ」というのは、ここでは「ゲイ」 という意味で使われており、彼は冬馬に対して「あなたはゲイではないよね?」と聞いていますが、実際にその相手がゲイかもしれないという可能性を考えているのではなく「まさかそんなはずはないと思うけれど」という意味を込めて話し ている、というのもポイントです。

そういったホモソーシャルな雰囲気の中に実際にゲイの当事者がいたら、どう 思うでしょうか。当事者がいるとはまるで想定しておらず、悪気はなくても、実 際にそこにいる全員の性自認や性的指向は見た目ではわかりません。日常的な 会話の中で知らないうちにゲイの当事者を「当然いない もの」として扱ってしまうことに慣れていないか、振り 返ってみましょう。

(著:パレットトーク イラスト:ケイカ『あの時も「こうあるべき」がしんどかった〜ジェンダー・家族・恋愛〜』シンコーミュージック・エンタティメント、2021年)

『生き延びるためのラカン』(斎藤 環、筑摩書房、2012年)

2015年6月16日の読書記。「ママのかわり」の「言葉」を見つける旅に出てみようかなって思う。

看護学生に頼まれて

看護学生の図書委員から「昨年度の社会学の授業に感銘を受けました。この度、「図書室たより」を担当することになり、ぜひ先生の推薦図書を掲載したいと考えています。看護学生、青年期の皆に読んでほしい本を…」と手書きの依頼文書を受け取りました!

せっかくだから

はてなブログを利用して推薦図書をアップしてみますね。最初は社会学を意識した本ですが、あとは領域横断的な本です。彼らにピッタリと思っています。

イラストでキーワードを理解するのに最適な本です!プロテスタンティズム・ラベリング・スティグマなどなどイラストでスーと理解できます。

人類学的な視点、近代医療をのりこえるための理論がいっぱい詰まっています。理論書なのにイラストも「要約」もコンパクトです。

フローレンス・ナイチンゲール(1820−1910)が生き、活躍した時代のイギリスは、ジェントルマンと労働者という二つの階級に明確に分かれた二つの国民がいた社会でした。

現在の日本社会も新自由主義(ネオリベラリズム)が政治経済の面で主流になり、貧富の格差が凄まじい勢いで進んでおり、急速にヴィクトリア朝的な階級社会へ移行している状態です。

現代においても、あるいは新自由主義が席巻する現代においてこそ、ナイチンゲールの偉業に耳を傾ける必要があるのだと思います。

この本でヒトラーの子ども時代を知ることが、現代社会に問われていることだと思います。

「その島」とは、沖縄のシマ社会のことかと思い、勘違いしながら読みましたが、繋がるものがありました。地域医療を考える方はぜひ!

「オープンダイアローグとは、1980年代からフィンランドの西ラップランドにあるケロプダス病院でおこなわれている家族療法の一種。患者やその家族から電話を受けると、24時間以内に治療チームを組んで訪問してミーティングをおこなう。場所は主に患者の自宅。

参加者は、患者本人とその家族、親戚、医師、看護師、心理士、現担当医など、患者にかかわる重要な人なら誰でもOK。治療チームのメンバーは、全員ケロプダス病院で3年間の家族療法のトレーニングを受けた専門家たち。そこでおこなわれるのは、まさに「開かれた対話」。輪になって座り、あらゆる発言が許容され、傾聴され、応答されることで会話をつなげていく。すべての参加者は平等で、専門家が指示して患者が従う、といった上下関係はつくらない。また患者本人がいないところでは何も決定しない。薬物治療や入院についても、本人を含む全員が出席したところで話し合う。対話の時間は長くても1時間半くらいで、無理に結論を出すことはない。危機が解消するまで、通常は10~12日間、毎日のようにおこなわれる。薬物治療や入院も、必要に応じておこなう柔軟さがあり、そういう意味でもオープンである。社会福祉が充実した北欧らしく、希望する人は誰でも無料でこの医療サービスが受けられる。…」(何から引用したのかが探せません。ごめんね)

今、その実践が日本でも始まっています。私は7・8年前に東京でのその関連のシンポジウムに参加して志ある人々の熱気を感じてきました!

おおっと思ったのは、オープンダイアローグはポストモダン思想だということ!

子どもの表情や感情の描き方がすごいのです!イクメンなんていう言葉が陳腐になります。じゃんぽーる西の本は皆お勧めです。

両親の離婚、目の前での母親の自死、養護施設、ホームレスを体験した女性歌人の歌集です。ちなみに彼女はミスiD(ミスアイディー、miss iD)に応募しています。ミスiDは、講談社が主催する、見た目やジャンル、ジェンダーロールに捉われず、新しい時代をサバイブする多様な女性のロールモデルを見つけるオーディション・プロジェクト。検索してみてください。

2000年12月、一家4人が殺害された「世田谷事件」は著者の妹家族です。悲しみの底にいる中での周囲の偏見の眼差しを受け、心ない報道を受けます。そんなどん底の中で、愛する家族を助けられなかった自責の思いを持ちながらも、そこから生きる意味をつかんでいっています。

この本の言葉のセンスは、社会的な問題と個人の心の傷は切り離すことはできないという実践の場から生み出されています。あなたのなかのインナーチャイルドに向き合うことが、他者のケアをする人には必要なのではと思っております。

ひきこもりの家族と暮らしている学生は少なくないですよね。「個人」の病理ではなく、家族・社会のシステムが構造的に生み出している病理として理解するというのが、私たちの社会には必要だと思っております。

拒食の果てに入院して、主人公ははじめてインナーチャイルドの暴走から解放されます。それは親友が彼女を自分たちの子どもとして育てようと決心するからです。

それから/あたし わかったの/福ちゃんが/あたしたちの/なんであるかって/ことが

あのこ/あたしたちの/子供なのよ

な…な…/なんだ!?/子供って!?

あの子の/頭の中では/あたしたち/両親なのよ

五歳児くらい/その辺で/ウロウロしてるの/福ちゃんって

や・やだよ/おれそんなの

だけど事実だわ/その上/飢餓状態なの/ハートがね

あたし/あの子を/育てる/つもりだわ

そ・そ・/そういうのって/おこがましいんじゃ/ないのか…/か・か・かりにも/同い年で/

もう高二だし

あなたの/言っていることが/わからないわ/あなたに/協力して/ほしいのよ

や・や・や

やだ?

やった/やった/やった/ことないけど

た・た/ためして/みる価値は/ありそうだな/…/ぼ・冒険っていうのかな

もう一度/よかった

う――

よーし/パパに/なったる

なったるで――っ

「あの子わたしたちの子供なのよ」

から…

「パパになったる なったるでー」

バーチャルな家族を同年齢でも構築することが可能であることを示してくれるなんてね、ありがたい。若者のほとんどが何しらのサバイバーである時代だからこそ、大島弓子の本をお薦めします。

「創られた日本人観」を打ち破ってくれます。

今はもうシニア世代の話。シニア世代の人々がこういう共感しあえる漫画をもてていたら「帰る場所」はあるのかもしれない。若者には渋い内容だが、世代間の分断をうまないためにお薦めします。

医療従事者としてのパンデミックの見方にこういう視点も入れてほしいなぁ。ウイルスの脅威を前にして、非常に脆弱なこの社会はなぜ?という問いを、です。

2012年12月 TEDxEustonでのトークを加筆した本です。フェミニズム・ジェンダー系の本では読みやすい本です。この本に登場するステレオタイプ思考の人々って、わたしたちの身近にたくさんいますよね。チママンダが定義するフェミニストは「男性であれ女性であれ『そう、ジェンダーについては今日だって問題があるよね、だから改善しなきゃね、もっと良くしなきゃ」という人だと。「女も男も、私たち『みんな』で良くしなければいけないのですから。」と。「分断」ではなく「仲間」づくりですね。

1978年生まれのスウェーデンの女性漫画家が描いています。男性の看護学生も女性の看護学生も、どっちでもなかったり、どちかにいったりきたりした看護学生も、笑い合いながら読んでー。笑えるあなたは権力に負けないでしょう。

病院の待合室にあるといい本です。まずはあなた自身が読んでみてね。

ルイス・フロイス著『ヨーロッパ文化と日本文化』をテクストとして

ルイス・フロイス著『ヨーロッパ文化と日本文化』をテクストとして

-

はじめに

今回は16世紀末に日本を訪れてキリスト教の布教活動をした、ルイス・フロイスの著『ヨーロッパ文化と日本文化』をテクストにして、近代以前の日本とヨーロッパのジェンダーを比較してみたいと思います。

-

ルイス・フロイスとその活動した時代

イエズス会[1]宣教師ルイス・フロイス(1532‐1597)は、ポルトガル出身のカトリックの司祭で、35年間日本での布教に努め、長崎で生涯を終えます。その間、当時の日本の社会を細かく観察し、ヨーロッパ文化と比較・対照して記録しました。記録は衣食住、宗教生活、武器武具から演劇・歌謡など多方面に及びます。

フロイスが日本に来たのは1562年のことで、東は石川県、西は長崎県までを含む西日本で布教活動を続け、1597年に長崎で65歳の生涯を終えます。テクストにする『ヨーロッパ文化と日本文化』は、長崎県島原半島の南にあった加津佐町(かづさまち)で、1585年にまとめられたものです。

フロイスが日本に滞在していた時代は、織田信長が戦国大名の一人として頭角を現わし始めた時期から、信長の跡を継いだ豊臣秀吉が天下統一を成し遂げた時期までが含まれます。

天下統一にともない、戦国大名たちが設けた関所での通行税は廃止されるようになり、米などを量る枡の大きさも統一されるようになっていきます。つまりフロイスが滞在していた時代は、日本における商品流通経済が盛んになる時期にあたり、その時期にキリスト教の布教活動も盛んになります。

一方ヨーロッパでは、1517年の宗教改革によって、キリスト教[2]がローマ・カトリックとプロテスタントに分裂します。この宗教改革に危機感を抱いたローマ・カトリックは、プロテスタントに対抗して、ヨーロッパ以外にもキリスト教を広める活動が活発になり、布教活動のネットワークを全世界へ広げていきます。フロイスの来日も、ローマ・カトリックの布教活動の一環として行なわれたものです。

-

性愛・配偶者選択・離婚について

女性のあり方について日本の社会とヨーロッパの社会とは非常に違うことがフロイスによって指摘されています。たとえばヨーロッパでは未婚の女性が処女であるかどうかが重視されるのに対して、日本ではまったくそれが問題にされません。

ヨーロッパでは未婚の女性の最高の栄誉と貴さは、貞操であり、またその純潔が犯されない貞潔さである。日本の女性は処女の純潔を少しも重んじない。それを欠いても、名誉も失われなければ、結婚もできる。(ルイス・フロイス『ヨーロッパ文化と日本文化』39ページ)

キリスト教は性愛に対してきわめて禁欲主義的な宗教で、上記の指摘はそのことを反映しているのだといえます。しかしなぜ女性にのみ貞操が求められるのでしょうか。それはヨーロッパがきわめて男性中心主義的な社会であったことを示すものだといえるでしょう。

日本の婚姻習俗においては、武家階級を除いては、貴族から庶民に至るまで、夜這いから結婚に至るというプロセスが一般的でした。武家階級を除く日本の婚姻習俗は、地域や貧富の差によって多少の例外はあったとしても、基本的には、夜這い→通い婚(婿入り)→嫁入りというプロセスを踏むのが一般的でした。

通い婚の時期は長く、嫁ぎ先の主婦(姑)が隠居するか亡くなるまで、つまり主婦の座が明け渡されるまで続きました。そのため通い婚の期間に子どもが二三人できることも珍しいことではありませんでした。

つまり、夜這い、通い婚、嫁入りのいずれのプロセスにおいても、女性の選択決定権の強い婚姻習俗であったのです。それは子育ての合理性が優先されていたのでしょう。民俗学者の宮本常一(1907-1981)は、夜這いから結婚に至るプロセスを次のように記録しています。

内海〔瀬戸内海〕の島々では昔は若者宿がよく発達し、また娘宿も見られた。広島県倉橋(くらはし)島では、大正のころまでは男たちが三味線をかついで娘宿へいって、いっしょに三味線をひいてたのしむ風があった。三味線のひけぬ男は座敷へあげてもらえず下足番をさせられたもので、その憂き目を見ないためにも芸事に精出さねばならなかった。(中略)ところが娘たちのなかには何人かの男と交渉を持っているものもあって、いよいよ一人の男と身を固めるというときには、ほかの男たちに対して紺の足袋を贈ったものだそうである。「このたび限り」という意味だそうで、足袋を贈られたものはもうその娘に手をかけてはならなかった。(宮本常一『女の民俗誌』258ページ)

フロイスによると「ヨーロッパでは未婚の女性の最高の栄誉と貴さは、貞操であり、またその純潔が犯されない貞潔さである」とされるので、ヨーロッパの娘たちは性愛を通しての配偶者選択はできないことになります。つまり配偶者選択を自己決定できるデータが一つ失われている状態だということができます。残るデータは家柄か、親の反対を押し切っての恋愛結婚だけということになります。

ヨーロッパで恋愛結婚が社会的に称揚されるようになるのは、18世紀後半からで、19世紀になってやっと一般化します。18世紀後半までは恋愛結婚は社会的に公認されるものではありませんでしたから、一部の例外を除いて、大方の女性は家柄で配偶者を選択することになります。その家柄に見合うものとしての純潔さが求められたのです。

日本の場合、配偶者選択の決定権は、娘の側にありました。娘たちに性愛の自由が認められていたため、ヨーロッパのように家柄だけで配偶者が決定されることは少なかったのです。

離婚についてもヨーロッパと日本では大きな違いが見られました。フロイスは離婚について次のような比較をしています。

ヨーロッパでは、妻を離別することは、罪悪である上に、最大の不名誉である。日本では意のままに幾人でも離別する。妻はそのことによって、名誉も失わないし、また結婚もできる。

〔ヨーロッパでは〕汚れた天性に従って、夫が妻を離別するのが普通である。日本では、しばしば妻が夫を離別する。(ルイス・フロイス『ヨーロッパ文化と日本文化』49ページ)

中世のキリスト教の教義では、神が結び合わせたものは人間が解いてはならないということで、離婚は厳しく禁じられていました。「汚れた天性」というのは、人間は神が自分の姿に似せて作ったものであるにもかかわらず、神の教えを裏切る汚れた存在であるという認識のうえに立っているものです。

それとは逆に日本では、気に添う相手が見つかるまでパートナーチェンジを繰り返すことは、さほど珍しいことではありませんでした。女性のほうから男性を離別することについても同様です。これも宮本から例を見てみましょう。

もとより知り合った仲の結婚だからうまくいくはずだが、未婚時代のつきあいともちがって、男のわがままが出てくることが多い。すると女はさっさと家へ帰ったものである。この場合、貞操というようなことはたいして問題にはしなかったようである。そしてまたよい嫁入り口があればそこへゆく。昭和25(1950)年ごろ、島〔対馬〕できいたうわさ話に、38へん結婚したというばあさんがあったというが、私は18へん結婚したというばあさんに会うことができた。島の北端に近い村でのことであった。83歳になるとかであったが、柔和な、しかし、しっかりした元気なばあさんであった。

「出たのですか、出されたのですか」

ときいたら、

「みんなわたしの方から出て来たのです」

とばあさんはごくあたりまえのことのようにいった。わるい亭主にそうたら女は一生の不幸だという。牛や馬を飼う場合でも、気に入らないものはすぐ売ってしまう。人間だって同じことだ。だからほんとによい男に出会うまでは相手をかえてみることだ。とそのばあさんはいった。(宮本常一『女の民俗誌』51-52ページ)

つまり、現代風にいえば「バツイチ」は当たり前ということです。宮本が対馬をフィールドしたのは1950年ですから、戦後の早い時期まではこのような話を80歳代の女性から聞きだすことができたということになります。

ヨーロッパでは未婚の娘の性愛は禁止され、なおかついったん結婚したら離婚は許されず、女性の側から離婚を言い出すことができなかったのに対して、日本では性愛の経験の上で結婚し、なおかつ離婚も自由に行なわれていたということになります。しかも日本では、「しばしば妻が夫を離別する」(フロイス)のです。

-

好きなところへ行く自由

16世紀後半のヨーロッパと日本とでは、女性の社会的位置づけや自由度が、大きく異なっていました。フロイスは次のような観察を記しています。

ヨーロッパでは夫が前、妻が後になって歩く。日本では夫が後、妻が前を歩く。

ヨーロッパでは娘や処女を閉じ込めておくことはきわめて大事なことで、厳格におこなわれる。

日本では娘たちは両親にことわりもしないで一日でも幾日でも、ひとりで好きな所へ出かける。ヨーロッパでは妻は夫の許可が無くては、家から外へ出ない。日本の女性は夫に知らせず、好きなところへ行く自由をもっている。(ルイス・フロイス『ヨーロッパ文化と日本文化』48・50ページ)

中世ヨーロッパ史を研究している歴史家の阿部謹也(1935‐2006)は、中世日本史を研究している網野善彦(1928‐2004)との対談のなかで、「15世紀の末にドイツにおける女性の社会的地位が変わった」と述べています。

16世紀の初頭から、女性は家庭にいるものだという主張が出てくるんです。これは、宗教改革者、神学者、それから人文主義者[3]たちが先頭をきるんですが、そのころに諸身分の絵[4]が出てきます。その基本思想は、ツンフト[5]、ギルド[6]には武装することができる人間が加入する、町の防衛に参加する単位ともなっている。女はそれができないから家庭にいるものだというんですね。ルターもそういう考え方をしていますし、それ以後の近代、18世紀、19世紀に至るまで、学者たちのそういう論調が非常に強くなります。(網野善彦・阿部謹也『対談 中世の発見』87-88ページ)

つまりヨーロッパでは、宗教改革(1517年)の前後から女性の社会的地位に変化が起こり、女性は社会の表舞台に立つ存在ではなく、家庭に籠もるべき存在だという主張がなされてくるということです。

フロイスの来日は1562年ですので、すでにその頃のヨーロッパでは、「夫が前、妻が後になって歩く」「妻は夫の許可が無くては、家から外へ出ない」という夫婦像が完成していることがわかります。

阿部の指摘で面白いなと思われるのは、「ツンフト、ギルドには武装することができる人間が加入する」という点です。

ヨーロッパ史を見ると、これらの都市の手工業者、商工業者の中からブルジョワジーが誕生し、18世紀、19世紀の市民革命の中心勢力となります。つまりブルジョワジーが近代的市民のモデルとなるのです。そのブルジョワジーの基になるツンフト、ギルドの段階で、職場からの女性の排除が行なわれているのです。しかも女性を排除する理由が、武装することができないという点にありますから、近代市民社会が武装した市民たちをモデルに形成されたということがイメージできます。

16世紀のヨーロッパで誕生したこのようなジェンダー観は、それ以後の近代、18世紀、19世紀に至るまで、強化され続けていくことになります。

一方日本では、女性がそのような拘束を受けることは、ほとんど見られることがなかったようです。宮本は、未婚の娘たちが家出同然にして長い旅に出ていた習俗を聞き取っています。

昔は、若い娘たちはよくにげ出した。父親が何にも知らない間にたいていは母親としめしあわせて、すでに旅へ出ている朋輩をたよって出ていくのである。(宮本常一『忘れられた日本人』115ページ)

このような習俗は、娘の嫁入り前の修業にあたるものだったようです。宮本は郷里の山口県周防大島で次のような聞き取りをしています。

「はァ、昔にゃァ世間を知らん娘は嫁のもらいてがのうての、あれは竈(かま)の前行儀しか知らんちうて、世間をしておらんとどうしても考えが狭まうなりますけにのう、わしゃ十九の年に四国をまわったことがありました。十八の年に長わずらいをして、やっと元気になったら、四国でもまわったら元気になろうってすすめられて、女の友達三人ほどで出かけた事がありました。(宮本常一『忘れられた日本人』110ページ)

はァ、女の組はわしらばかりでなく、ずいぶんよけいまいておりました。まいているのは豊後〔ぶんご。現在の大分県に含まれる〕の国の者が多うて、わしら道々何ぼ組も豊後の女衆(おなごう)にあいました。つい道連(みちづれ)になって、あんたはどちらでありますかってきいてみると、「豊後の姫島であります」とか豊後のどこそこでありますと言うて、お互いに名乗りおうて、それから二、三日いっしょにあるく。そのうちに何かの都合ではなれて、ほかの組といっしょになるというように……。わしら金も持っておらんので、阿波(あわ)の国と土佐の国の境まであるいて、また戻って来ました。金をもっておらんので船へ乗ることはできませだった。歩く分には宿には困る事はありませだった。どこにも気安うにとめてくれる善根宿(ぜんこんやど)があって、それに春であったから方々からお接待が出て、食うものも十分にありました。お接待というのは親兄弟が死んだようなとき、供養のために、遍路に食うものを持って来て施しをしよりました。(中略)食うものがなくなれば、和讃(わさん)や詠歌(えいか)をあげてもらいものをして、家を出るときは二円じゃったか持って出たのが、戻るときには五円にふえておりましたで」(宮本常一『忘れられた日本人』111-112ページ)

このような遍路だけではなく、嫁入り前の娘は奉公や労働に出て世間を知るのが当然であったとみなされていたようです。そこには貧富の差もなく、豪農の娘であっても町方の商家に奉公に出ていたという例もあったことを宮本は述べています。

フロイスはそのような習俗を目の当たりにし、「日本では娘たちは両親にことわりもしないで一日でも幾日でも、ひとりで好きな所へ出かける」「日本の女性は夫に知らせず、好きなところへ行く自由をもっている」と記したのです。

-

女性の経済的自立性

「日本では、しばしば妻が夫を離別する」(フロイス)という女性の立場の強さはどこから出てきたのでしょうか。それは経済的な自立によるものだと思われます。フロイスの記述の中に、日本の女性の経済的自立性の高さをうかがわせるものがあります。

ヨーロッパでは財産は夫婦の間で共有である。日本では各人が自分の分を所有している。時には妻が夫に高利で貸付ける。(ルイス・フロイス『ヨーロッパ文化と日本文化』48ページ)

日本では、夫婦の家計はそれぞれ独立したものであり、「時には妻が夫に高利で貸付ける」こともあるということです。歴史家の網野善彦は、これは男性と女性の分業によるものだろうと指摘しています。

農夫に対して蚕婦、男の鍬・鋤に対して、女性の蚕・桑という区分は古代・中世から一貫してあり、繊維産業は女性が完全に掌握していたと思います。(中略)

こうした男性と女性の分業は非常に古くからありました。重要なのは、女性がこのようにして自分でつくった生産物―繭や糸、綿や絹を市場へもっていって、自分で売っている点です。それは江戸時代まで確認できます。糸や綿や絹の商人は、中世では全部女性ですが、これは百姓の女性が広くこうした品物を自分で生産し売買していたことを背景にしています。……このように生産から販売までこの分野はすべて女性が行っていたのです。(網野善彦『宮本常一『忘れられた日本人』を読む』84-85ページ)

つまり田畑までが男性の仕事であり、繊維産業は完全に女性が掌握する社会だったということです。女性は自分で商売しますので、男女の会計は、夫婦であっても別個のものとなるのです。

女性は繊維部門については、自分で最初から終わりまで仕切っているのですから、その結果として得られた貨幣は男性にたやすく渡さなかったことは間違いありません。それ故、財布のひもを女性が握っているというのは、単純にただ握っているというのではなく、実際に女性が生産から、流通まで自分で仕切っている分野があり、それを基盤にして動産については財産権を握っていたと考えるべきだと思います。

養蚕や織物だけではありません。男は山に行って薪をとり炭を焼いてきますが、それを売ったのは女性です。いまでも男は夜に漁に出て魚をとってきて、家に帰ると寝ており、そのあいだに女性が魚を加工して売りにいく姿をふつうにみることができます。こう考えると動産―銭は女性が管理するのが当然だったのだと思います。(網野善彦『宮本常一『忘れられた日本人』を読む』85-86ページ)

つまり、田んぼや畑、山林、家屋敷などの不動産は男性が管理する社会でしたが、お金などの動産は女性が管理する社会だったということです。

このような男女の分業のあり方は、近年まで本格的な研究の対象とされることはありませんでした。なぜ研究の対象とされなかったのかを、網野は次のように説明しています。

なぜそのことが今まで注目されなかったかについても重大な理由があります。それは公的な世界で税を出しているのはすべて男性ということになっているからです。例えば絹や布は古代の調庸、中世の年貢になっていますが、それを収めたとして、文書や付札(つけふだ)に名前が出てくるのはすべて男性なのです。現在まで伝わっている調庸の絹布の現物に名前が書いてあることがありますが、それも男性の名前になっており、女性の名前は表に出てきません。そのため、養蚕、織物というきわめて重要な分野における女性の社会的な役割が、これまで研究者の視野からぬけおちていたのではないかと思います。(網野善彦『宮本常一『忘れられた日本人』を読む』83ページ)

網野が指摘している点は、納税はすべて男性名でなされていたということです。女性の名前は表に出てこないので、女性の経済活動は無いものとして見落とされていたのです。

法制史学者の高木侃(ただし、1942‐)も江戸時代の養蚕業について同様の指摘をしています。養蚕業が女性を中心に営まれていたにもかかわらず、長野県にあった小諸藩では、「鑑札〔営業許可証〕だけは親・夫あるいは兄弟、つまり男の名前で申請するように」(『三くだり半と縁切寺』)という命令が藩から下されていたのです。

つまり実態はどうであれ、養蚕業の営業許可が下りるのは男性当主に対してであり、文書に残る記録としては男性の名前しか残らないということになるのです。

フロイスが「時には妻が夫に高利で貸付ける」と記述したのは、建前の家計ではなく、実際に営まれている家計の姿を観察したままに描いたものだといえるでしょう。

近代以前の日本の民衆層においては、女性による動産の管理だけではなく、不動産としての財産継承権においても、大きな男女差はみられなかったようです。宮本の『女の民俗誌』から女性の相続に関する箇所をみてみましょう。

土地によって少しずつのニュアンスの差はあるが、関東北部から奥羽地方にかけては女にも相続の権利のあったことがわかる。女にもというよりは男女の区別がなかったというのが妥当であろう。このような相続形式をさらにくわしく調べてみると、奥羽山脈にそって、その両側の山麓地帯、県にして岩手・秋田・山形・宮城・福島・茨城にわたってかなりひろく分布していたもののようである。一ばん上が女であればかならずあとをとることになるので、この相続形式を姉家督(あねかとく)ともいった。(宮本常一『女の民俗誌』167ページ)

大阪の商家などでは女の子に婿を迎えてあとをとらせる風習はひろく見られた。男の子があっても柔弱で、あとをとらせるには不向きと考えると、男の子の方は別居させて、女にあとをとらせた。婿はその店で番頭などをつとめた律儀な人が多かった。そういうようにすれば財産をつぶすおそれがないと考えた。(中略)

町家ばかりでなく、農村でも財産のあるような家にはそれが見られた。(宮本常一『女の民俗誌』175ページ)

つまり伝統的な日本社会では、財産の相続権においては男女にそれほど大きな差はなかったということです。相続権についての男女差が少なく、なおかつ動産の管理は女性が中心となりますので、女性の社会的地位はかなり高いものであったということになります。

フロイスが「日本では夫が後、妻が前を歩く」と指摘したように、16世紀末の日本は妻が夫の前を歩く社会であり、宮本による民俗学的フィールドを見る限りにおいては、そのようなジェンダーの位置づけは、近代のある時期まで継続されていたといえるでしょう。

-

世間を知る

最後に経済活動と女性の自由度を簡単に比較してみましょう。

阿部は、ヨーロッパでは「16世紀の初頭から、女性は家庭にいるものだという主張が出てくる」と述べています。その経済的背景には、手工業者や商工業者の組合が、女性の組合員を認めなくなるという動きがあります。つまり手工業や商工業などの市場や職場から女性が排除されるのにともなって、「女性は家庭にいるものだ」という主張がなされるようになるということになります。

その同じ16世紀に、フロイスは「ヨーロッパでは娘や処女を閉じ込めておくことはきわめて大事なことで、厳格におこなわれる」といい、「ヨーロッパでは妻は夫の許可が無くては、家から外へ出ない」と述べています。

このようなモラルも、女性が公的な経済活動から排除されることと無関係だということはできないでしょう。公的な経済活動の場から排除されることにともなって、女性を家庭に囲い込むというモラルが確立されるのだということができます。

一方日本では、武家階級を除いて、女性を家庭に囲い込むようなモラルは、確立されることはありませんでした。宮本は「昔は、若い娘たちはよくにげ出した」といいます。そのさい「父親が何にも知らない間にたいていは母親としめしあわせて」いたのです。つまり女性たちは、母から娘に相伝される、男性の知らない長旅のルートを持っていたということになります。

宮本は、明治時代の初め頃に、福井県の北部にある波松(なみまつ)という所に住む女性が、十七、八歳の頃に伊勢参りをした話を聞き出しています。それによると、三人ほどの仲間で、最短コースで伊勢(現在の三重県)に向かったのではなく、若狭湾で製塩を見学し、京都に立ち寄り、滋賀県の信楽(しがらき)で焼き物の工程を見学し、それから伊勢へ向かっています。つまり、「伊勢参宮は信仰だけではなく、修業の旅であった」のです(宮本常一『女の民俗誌』94‐96ページ)。

女性たちが商業や産業の担い手であったとすれば、それは産業視察の旅であったということができます。またもう一つの見方をすれば、その旅は彼女たちがこれから携わるであろう商品流通のルートを、事前に確認してきたのだと見ることもできます。つまりビジネス精神に基づく世間を知る旅であったという見方もできるのです。

こうした目的があったからこそ、嫁入り前の娘が長い旅に出る必要があったのだろうと思われます。つまり商品開発や商品流通のルートを熟知していない娘は、結婚しても一人前の経済活動ができないものとみなされたのだろうと思われるのです。

そうであればこそ、「はァ、昔にゃァ世間を知らん娘は嫁のもらいてがのうての」(『忘れられた日本人』)ということになるのだろうと思われます。その長旅を父親には知らせず、母親とだけ示し合わせたということは、それが女性だけのもつ商品流通のルートであったことを暗示しているのではないでしょうか。

-

まとめに

1980年代に私たちの歴史を見る眼は大きく変わりました。フロイスの記載した16世紀末の日本の男女の姿は、けっして誇張表現ではなく、ありのままの民衆の姿を先入観なしに描いたのだという確信が持てるようになったのです。

「貞女二夫にまみえず」とか「女三界に家なし(女は幼少のときは親に、嫁に行ってからは夫に、老いては子供に従うものだから、広い世界のどこにも身を落ち着ける場所がない)」などという女性像は、近代以前の日本の家族像の実態に当てはまるものではなく、江戸時代の知識人たちが創り出した言説にすぎないことが明らかにされつつあります。

江戸時代、あるいは近代以前の結婚生活というのは非常に封建的で、女性が強い抑圧をうけていたように思ってしまいがちですが、そうではないのです。むしろ、明治以降のほうが、女性の権利が制限されていた面が大きいといえます。江戸時代までの女性のほうが、社会的に見ても法律的に見ても、実質的には保護されていました。

むしろ近代化によって、西欧の男性中心主義的な社会構造が日本に取り入れられていったのだといえます。近代の西欧は、表面上は女性優位、女性尊重することを習慣化していますが、実際には社会の公的な場では女性が排除され、女性は家庭に囲い込まれるという、非常に男性優位、男権優位の社会となっていました。その西欧の男性中心主義を取り入れて、日本は近代化を果たしたのだといえるのです。

宮本は「共働きの単一家族の世界においては男女同権は、けっして戦後にアメリカから与えられたものではなかった」と述べています。

夫婦共稼ぎの世界はその生活は貧しくともそこには深い相互信頼があり、女が男の権力のまえに屈してのみいるような風景は見られなかった。むしろ男は女に寄りそわれることによってどのような世界をも生きぬくことができたのが、日本の過去の民衆社会ではなかったかと思っている。共働きの単一家族の世界においては男女同権は、けっして戦後にアメリカから与えられたものではなかった。(宮本常一『女の民俗誌』75ページ)

私たちが現在の家族を考えとき、欧米の先進的な家族形態を参考にするとともに、日本の過去の民衆社会を振り返ってみることが必要とされるのではないでしょうか。

【参考文献】

網野善彦・阿部謹也『対談 中世の発見』(1994年、平凡社ライブラリー)

網野善彦『宮本常一『忘れられた日本人』を読む』(2003年、岩波現代文庫)

高木侃『三くだり半と縁切寺』(1992年、講談社現代新書)

ルイス・フロイス(岡田章雄訳注)『ヨーロッパ文化と日本文化』(1991年、岩波文庫)

宮本常一『忘れられた日本人』(1984年、岩波文庫)

宮本常一『女の民俗誌』(2001年、岩波現代文庫)

[1] スペイン出身の宗教家イグナティウス=デ=ロヨラが、パリ大学の同窓であったフランシスコ・ザビエル、ピエール・ファーブルらとともに、1534年に結成したカトリックの修道会。1540年にローマ教皇の認可を得た。聖職者の階級制度を取り払い、カトリック修道会の中でも特に厳格な規則を守り通す同修道会は、堕落したカトリック教会の内部改革を推し進め、また結果的に当時盛んだったプロテスタントの宗教改革に反する一大勢力ともなった。海外布教にも積極的で、ザビエルを東アジアへと送り込んだことは周知の事実となっている。

[2] ヨーロッパのキリスト教は、1054年に東欧を中心とするギリシャ正教と、北欧、西欧、南欧を中心とするローマ・カトリックに分裂するが、1517年の宗教改革はローマ・カトリックの領域で行なわれ、ローマ・カトリックからプロテスタントが分裂する。

[3] 人文主義者とは、ルネサンス期において、ギリシア・ローマの古典文芸や聖書原典の研究を元に、神や人間の本質を考察した知識人のこと。

[4] ヨスト・アマンの木版画にハンス・ザックスの詩を添えて1568年に出版された《身分と手職の本》(邦訳《西洋職人づくし》)をいう。

[5] ギルドの形態の一。ドイツで、12、3世紀ごろから結成されはじめた独占的、排他的な手工業者の同職組合。手工業ギルド。

[6] 中世・近世ヨーロッパの商工業者の団体をいう。商人ギルドと手工業者ギルドの2種がある。8世紀末からその古い形が存在したが、11世紀以後、都市の発達とともに血縁的・宗教的な団体から商工業者の利益を守る互助的な仲間組織へと変質していった。